『この世の中、すべてが素粒子でできている!』

宇宙や意識といった哲学的な領域にも踏み込んだ量子論から飛び火する形で『結局、素粒子とはなんぞや?無とはなんぞや?』という思考に大いに支配されてしまいました。

『やはりこれは学んで知るしかない!』(`・ω・´)

ということで、当然、自分の理解の及ぶ範囲で簡単にじっくりと解説させて頂きますのでよろしくお付き合いください。

物質の本質に迫る

『素粒子』はこれ以上細くできない『物質の最小単位』です。

まずは原子の構造から素粒子がどういうものか?を見ていきたいと思います。

私たち人間の体を含め、私たちを取り巻くあらゆる物質は原子からなっています。

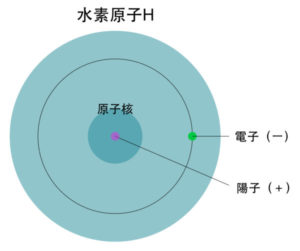

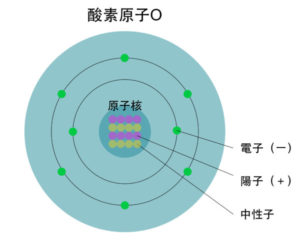

原子を構成する原子核は、陽子と中性子という二つの粒子から成っています。

そして原子は絵のようなボール状の膜なのではなく、原子核の周りを『電子』という素粒子が周回して原子の大きさを決めています。

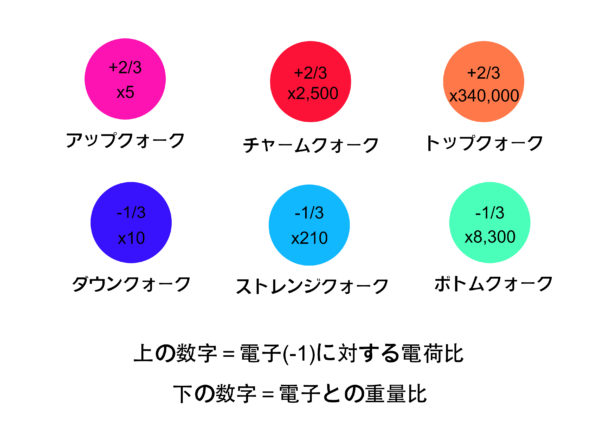

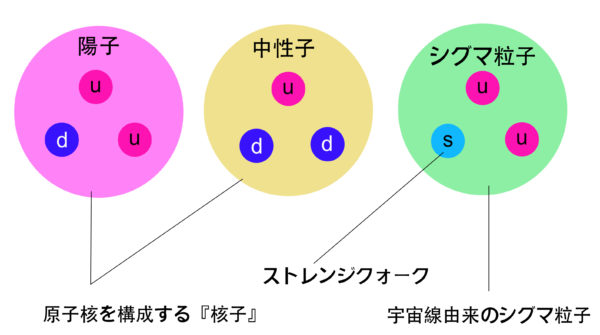

電子は素粒子ですが陽子と中性子は素粒子ではなく、さらにそれぞれが『アップクォーク』と『ダウンクォーク』という二種類の素粒子3つずつの組み合わせで成っています。

その配置を絵に描けばこんな感じですが、原子の大きさは1ミリメートルの1000万分の1、原子核は原子のさらに10万分の1(1兆分の1ミリメートル程度)なので、原子の中はスッカスカです。

素粒子である電子やクォークの大きさは?と言いますと、原子核の大きさ=1兆分の1ミリメートル程度のさらに1万分の1未満。

これは原子の直径を1万3000Kmの地球の大きさに拡大した時にようやくテニスボール1個かそれ以下の大きさということになりますが、素粒子物理学ではこれをゼロポイント(純粋にただの点)として扱っています。

ここでは『電子』、『アップクォーク』、『ダウンクォーク』。原子を構成するこの3種類の素粒子が存在するということまで理解していただければOKです。

『元素記号』からわかる原子の構造

原子には様々な種類があり、プラス電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子で構成される原子核、そしてマイナス電荷を持ち、原子核を周回する電子の数によって種類が決まっています。

基本的には陽子と同数の電子が原子核を取り巻き、原子全体で電気的に中性となっています。

元素記号や原子番号はその物質の構造を概念的に示します。

シンプルな水素原子は中性子を持たず、(理由については次項で説明いたします)陽子1個と電子1個で構成されています。

水素原子の元素記号=H

水素原子の原子番号=1

酸素原子は陽子と中性子8個、電子8個で構成されています。

酸素原子の元素記号=O

酸素原子の原子番号=8

元素記号上の数字は原子の個数を表し、原子番号は陽子の数を表しており、原子番号は元素記号上には現れません。

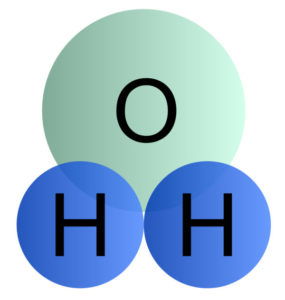

『水素原子=H』2個で『水素分子=H2』、そこに『酸素原子=O』1個がくっついて

水分子(いわゆる水)の元素記号はH2Oになります。

素粒子発見の歴史

素粒子の概念は冒頭で掴めて頂けているかと思います。

最先端の研究の価値を知るには大雑把にでも歴史的な背景を見ていけば、それがそのまま系統立てた理解へと繋がります。

ここからは幾度となく再定義される素粒子の歴史を見ていきましょう。

黎明期〜原子核の発見

紀元前古代ギリシャ時代、哲学者デモクリトスが物質の最小限度の単位『アトム』の存在を説いたのが素粒子論の始まりだと言われています。

この時代の話となると科学というよりは哲学ですが、デモクリトスは『アトム』が存在する場所は『空虚(=真空)』だと言い、『自然は真空を嫌う』としたアリストテレスの批判に遭い、素粒子論はそれ以降永らく歴史に黙殺されることとなってしまいます。

『自然は真空を嫌う』というのは、『空間は必ず何かで満たされている』という論であり、即ち物質は限りなく分割できるという話です。

19世紀に入ってようやくイギリスの化学者ジョン・ドルトンが『原子』の概念を訴え始め、『質量保存の法則』に従って『原子が物質の性質を決める最小単位である』としました。

ジョセフ・ジョン・トムソンが放電現象の実験により、1891年に歴史上、初の素粒子となる『電子』を発見しました。

これが本格的な素粒子研究の始まりとなり、1911年には彼の教え子であったアーネスト・ラザフォードが金箔にアルファ線を衝突させる実験から

原子の中心にはプラスの電荷を持つ重い『原子核』が存在し、その周りをマイナスの電荷を持つ軽い『電子』が衛星の如く回っていることを突き止め、原子の内部構造を明らかにしました。

ラザフォードが考案した原子モデルは、よく見るこのようなマークに象徴されています。↓↓

(原子核の周りを電子が周回している様子を概念的に表してします。)

原子核の大きさを実験で定義したのもこのラザフォードさんです。

ラザフォードの功績はこれに止まらず、アルファ線を窒素ガスに衝突させた時に出現するプラス電荷を持つ粒子は水素原子の原子核と同じものであることを突き止め、これを陽子(ようし)と定義しました。

このことによって『水素原子の原子核は陽子と等しい』となるため、水素原子の原子核は中性子を持たないということがわかったのです。

年表の上では中性子の発見はもう少し後になるのですが、これが先の元素記号の解説で示した水素原子の原子核が中性子を持たず、単一の陽子のみで構成されている所以です。

中性子の発見

元素の種類によって原子の重さが異なることから、原子核が素粒子であるとは考えにくいとされていました。

『原子の重さの違いは単純に原子核の数である』と仮定します。

その場合、最小のプラスの電荷を持つ水素原子核の数を単純倍するとヘリウム原子と重さは合いますが、電気の量が合いません。

ヘリウム原子の電荷は水素原子核(=陽子)2個分ですが重さは4個分に相当します。

『電荷を持たない同じ重さの原子核の部品があるのでは?』と先に考えたのか実験結果から導いたのかはわかりませんが、

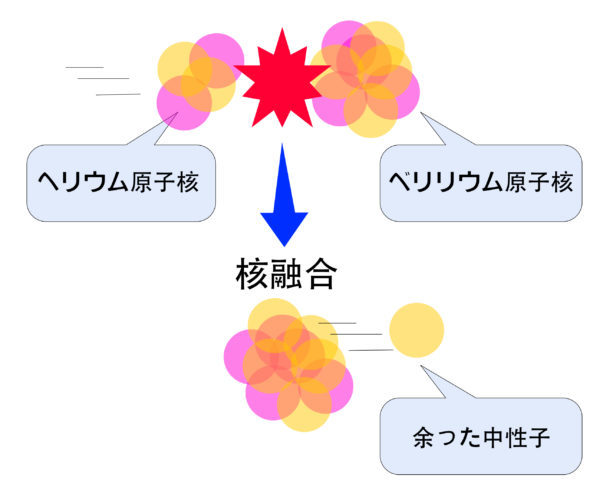

ラザフォードの弟子であったジェームス・チャドウィックがアルファ線をベリリウムの原子核に衝突させる実験から、ヘリウムとベリリウムの核融合によって切り捨てられてはじき出される中性の電荷を持つ粒子が存在することに注目し、

その重さも陽子とほぼ変わらなかったため、1932年にこれを『中性子』と名付け、原子核の重さと電荷の辻褄を合理的に合わせる粒子として定義しました。

この発見により、原子核は陽子と中性子から成り、当時発見されていた92個の原子はこれに電子を含めたたった3つの素粒子から成ることを証明したということになります。

ところで電子の重さについてはここまで全く考慮されていません。

これは冒頭で電子の大きさについて述べたそのままのイメージで考えていただければいいと思いますが、電子が持つ重量そのものは陽子や中性子と比べると約1800分の1という本当に微々たるもので、計算に含めないことで『原子の重量=陽子の重量+中性子の重量』という考えには矛盾を生じないものとなるためです。

クォークの発見

宇宙から地表に飛来している『宇宙線』の観測や加速器の実験によって、原子の構成部品となる陽子、中性子、電子とはその重さや電荷の異なる粒子が次々と発見され始め、再び原子の構造に疑問が持たれるようになっていきます。

マレー・ゲルマンとジョージ・ツバイクは陽子や中性子、新たに発見されたそれらによく似た粒子はさらなる素粒子から成っていると予言し、それを『クォーク』と呼びました。

当初、クォークは3種類の存在が予言され、1973年までにアップ、ダウン、ストレンジの3つが確定していました。

小林誠博士と益川敏英博士により理論的にさらに3つのクォークの存在が予言され、1974年にチャーム、1977年にボトム、1994年トップと相次いで予言通り存在が確認されたため、現在では6種類のクォークの存在が認められています。

クォークの発見により、原子核を構成する陽子と中性子は素粒子ではなくなったため『核子』と再定義されました。

クォークの構成を見ると二つの核子は電荷は異なり、重量差はあまりありません。

宇宙線由来のシグマ粒子は核子である陽子とよく似ています。ダウンクォークとストレンジクォークの違いだけなのですが重量差は大きくなっています。

このような陽子や中性子に似て異なる粒子の発見がクォークの発見のきっかけとなったのです。

もう一つの素粒子のグループ『レプトン』

新たに発見された素粒子はクォークばかりではありません。

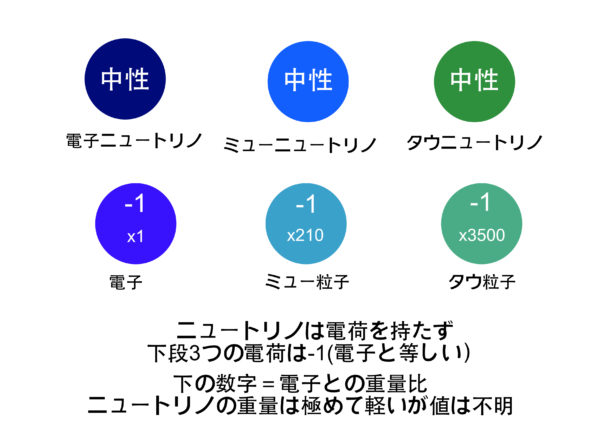

『レプトン』と呼ばれる、電子と同じくマイナスの電荷を帯びた素粒子と、電荷を持たない中性素粒子から成るグループがあります。

セシウムなどの放射性物質の原子核には高速の電子(=ベータ線)を放出する性質があり、現象(ベータ崩壊)において『エネルギー保存の法則』が成り立たないことが問題となっていました。

そこでウォルフガング・バウリは、ベータ崩壊の際に電子が放出されるのと同時に観測装置をすり抜けてエネルギーを持ち逃げする粒子『ニュートリノ』の存在を予言しましたが、その観測は不可能であるとも考えていました。

当初は『ニュートロン』と呼んでいたものを、『中性子=ニュートロン』の発見により名付け直すことになったようです。

1956年に原子炉で実際に電子ニュートリノが観測され、バウリの予言が裏付けられることになります。

これに電子と1973年に宇宙線の観測により発見された『ミュー粒子』、1975年に加速器実験で見つかった『タウ粒子』、ニュートリノにおいては計3種類の存在が明らかになり、現在は全部で6種類のレプトンが存在しているとされています。

レプトンの中でニュートリノ(図解では上段の3つ)を『中性レプトン』と分類します。

ニュートリノが宇宙の謎を解き明かす!?

ニュートリノには電荷を持たないという特徴があり、電子やクォークなどの素粒子に衝突でもしない限り他の物質にはほとんど反応しません。

つまり原子核から人体や巨大なビルや地球までいろんな物質を通り抜けてしまうので観測が非常に難しい粒子なのです。

ニュートリノは宇宙やこの地表にも充満していて、私たちの体を通り抜けているその数は1秒間に600兆個とも言われています。

ゆえに『ニュートリノは質量を持たない』ともされてきましたが、近年、その標準理論の前提が覆りました。

1998年に梶田隆章氏(東大理学部助手)がスーパーカミオカンデ検出器によって、宇宙線と大気の衝突で発生する大気ニュートリノが飛行中にそのニュートリノの種類を変える現象=『ニュートリノ振動』を観測し、ニュートリノが質量を持つことを明らかにしました。

ニュートリノは惑星が超新星爆発を起こした時に大量に発生するとされていて、光ですら直進できなかった宇宙創生期においてもニュートリノであれば進めた可能性があり、

このニュートリノを捉えることができるのであれば何億年と遡った宇宙の謎の解明に繋がるのではないか?というニュートリノ天文学分野での期待がされるほどの大発見となりました。

素粒子発見の歴史のまとめ

ここまでの話でこの宇宙に存在するすべての物質はクォークとレプトンによって形成されることがわかると思います。

このあらゆる物質を形成している素粒子を総称して『フェルミ粒子』と呼びます。

しかしこれらが『すべて』なのではありません。

現象の成り立ちにも素粒子は活躍しています。それは『力と質量』に関するものです。

それぞれ『ゲージ粒子』、『ヒッグス粒子』(これらについては後ほど解説いたします)で、フェルミ粒子の振る舞いと合わせて標準理論として扱います。

PART1 のまとめ

元をただせば量子論をかじったことから始まった科学シリーズですが、私自身が精通している分野ではないため膨大な情報量に圧倒されつつ、そしてミクロ世界の奥深さに魅了されつつアウトプットしています。

もちろん簡単なことしかやっていませんが、中には誤解や間違った記述があるやもしれません。

ただ物事の本質に少しでも近づきたいという思いです。

そしてこの記事はPART2へと続きます。

どうぞ生暖かく見守ってやってくださいませ。

お読み下さいましてありがとうございました。